妊産婦に関する調査

実施状況

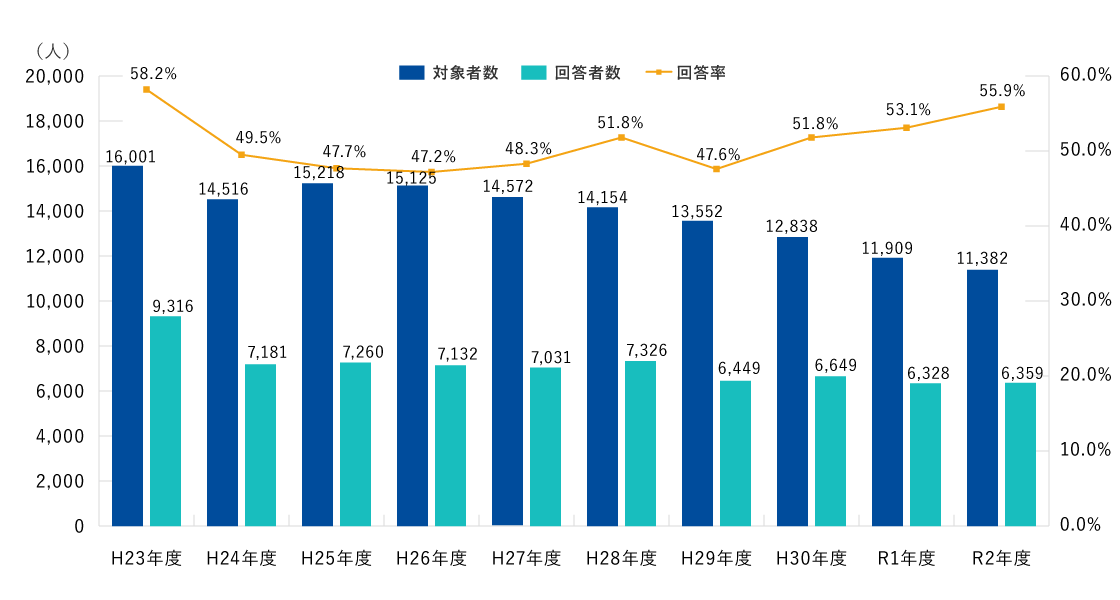

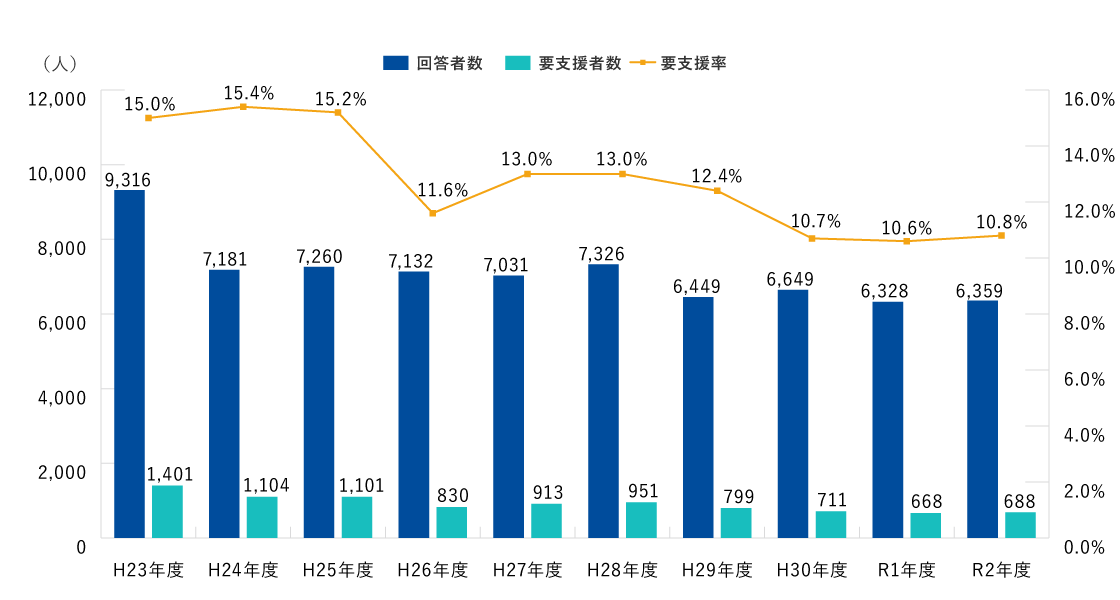

2020(令和2)年度本調査

- 調査対象者 11,382人

- 回答者 6,359人

- 回答率 55.9%

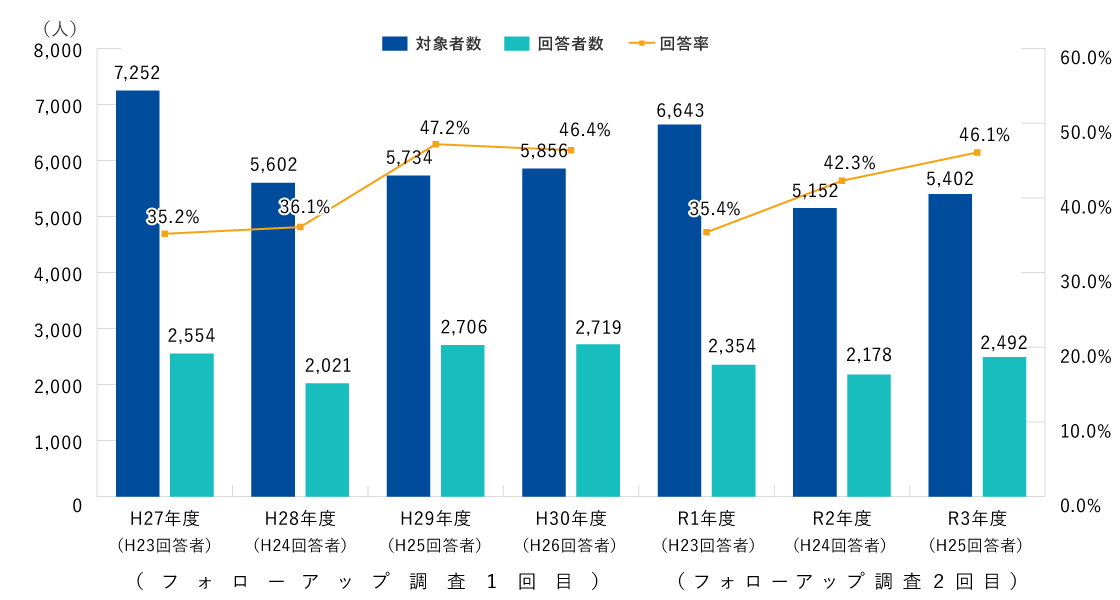

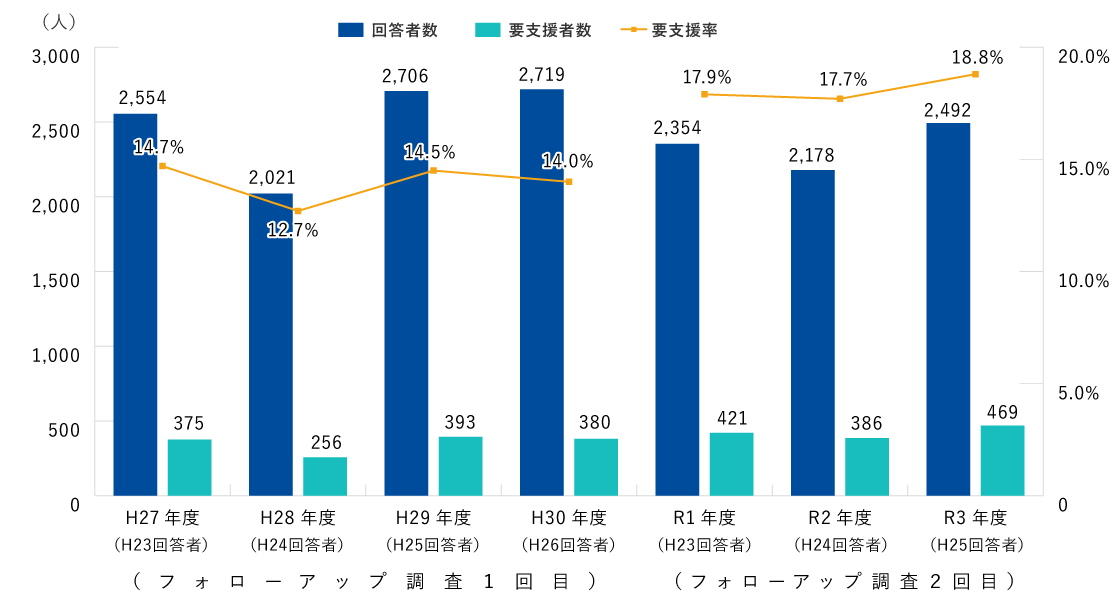

2013(平成25)年度調査回答者に対する2回目フォローアップ調査(追跡調査)

- 調査対象者 5,402人

- 回答者 2,492人

- 回答率 46.1%

要支援者への支援の実施

調査回答者のうち、記載内容から相談・支援の必要があると判断された方に、助産師、保健師等が電話やメールによる支援を行っています。また、電話やメールでの相談を受け付けています。

2020(令和2)年度本調査

- 回答者 6,359人

- 支援対象者(支援済者) 688人

- 支援率 10.8%

2013(平成25)年度調査回答者に対する2回目フォローアップ調査(追跡調査)

- 回答者 2,492人

- 支援対象者(支援済者) 469人

- 支援率 18.8%

妊産婦に関する調査に関する直近の「県民健康調査」検討委員会への報告は、福島県ホームページをご覧ください。

まとめ

調査の果たしてきた役割

- 福島県内の早産率、低出生体重児出産率、胎児奇形発生率などの経年変化を明らかにし、全国調査の値や一般的な水準と変わりがなく、県内での妊娠・出産の安全性を示すことができました。

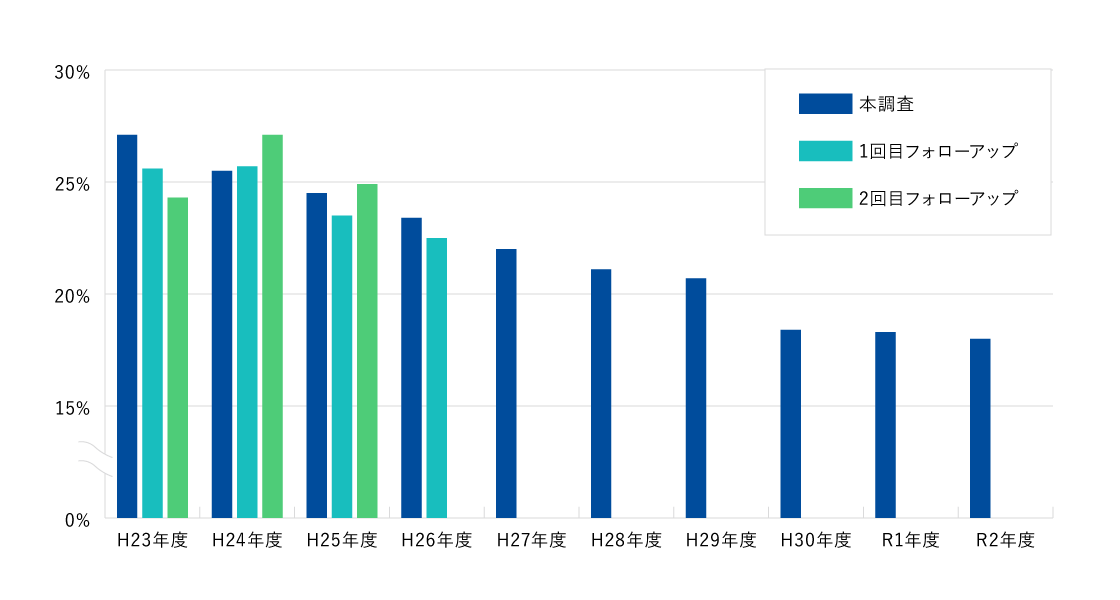

- 「気分が沈みがち」、「物事に興味がわかない」という設問に、両方、あるいはいずれかに当てはまると回答された方の割合は、調査開始当初は全国調査と比べて高い水準にありましたが、その後は減少傾向にあります。

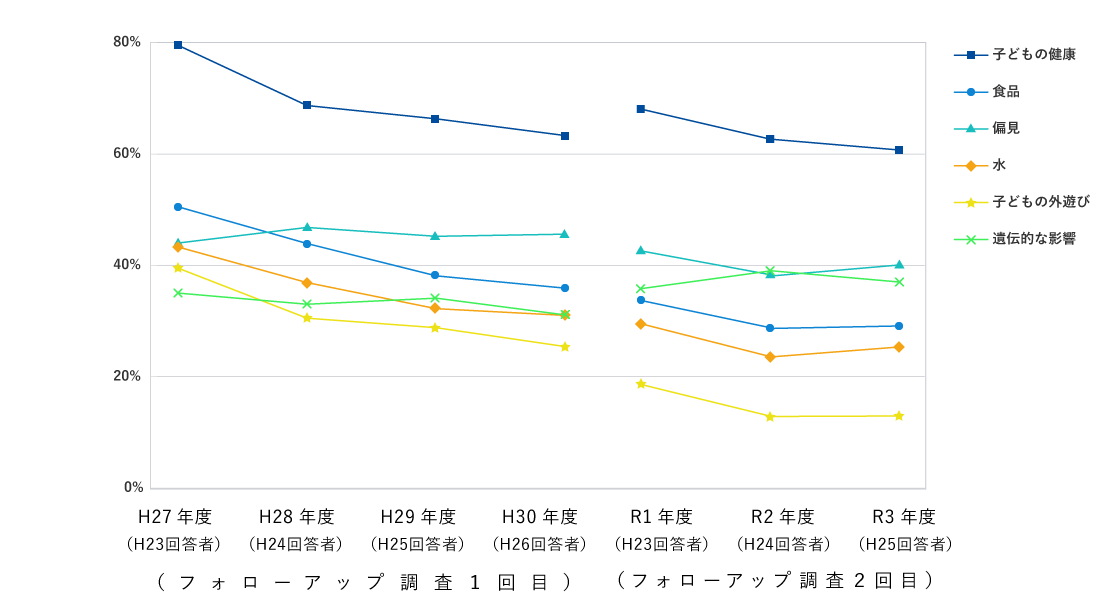

- 放射線の影響への不安なことについて、ひとつでもチェックした方のうち、最も多かった項目は「子どもの健康」についてでした。放射線の影響への不安の割合は経年的に減少傾向を示しています。

支援の果たしてきた役割

- 本調査では、毎年度1,000名近くの方へ電話支援を行いました。電話での主な相談内容は年度とともに変わってきており、震災後には「放射線の影響や心配に関すること」の相談が最も多かったですが、その割合は時間の経過とともに低下しています。2012(平成24)年度以降、「母親の心身の状態に関すること」、「子育て関連(生活)のこと」などの割合が増え、相談内容の上位を占めました。

- フォローアップ調査では、2015(平成27)年度の調査開始以降、一貫して「母親の心身の状態に関すること」が第1位を占めており、「放射線の影響や心配に関すること」の相談割合は経年的に減少しています。

妊産婦に関する調査の概要

目的

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故以降の福島県の妊産婦の皆さまのこころやからだの健康状態を把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに、安心の提供と今後の福島県内の産科・周産期医療の充実へつなげていくことを目的に開始。

調査対象期間

2011(平成23)年度から2020(令和2)年度まで実施

対象者

- 前年8月1日から当該年度7月31日までに、福島県内の市町村から母子健康手帳を交付された方

- 上記期間内に福島県外で母子健康手帳を交付された方で、福島県で里帰り出産された方(いわゆる里帰り分娩)

調査方法・調査項目

自記式調査票

- 妊娠の転帰と子どもの健康状態

- 妊産婦のこころの健康度

- 現在の生活状況(避難生活、家族離散の状況)

- 出産状況や妊娠経過中の妊産婦の健康状態

- 育児の自信

- 次回妊娠に対する意識

フォローアップ調査(追跡調査)

震災時に「妊産婦に関する調査」に回答された方は、特にうつ傾向の割合が高く、自由記載内容も深刻な内容を含んでいたため、育児に自信がないと感じる母親が増え、かつ児の健康診査がない時期である出産4年後にあたる2015(平成27)年度(2011(平成23)年度回答者)から2018(平成30)年度(2014(平成26)年度回答者)にフォローアップ調査を、健康状態を把握し、支援が必要な方には電話支援を継続することを目的に実施した。

1回目フォローアップ調査の結果、2011(平成23)年度及び2012(平成24)年度調査回答者のうつ傾向の割合が高かったことと、2013(平成25)年度及び2014(平成26)年度調査回答者にも主観的健康感が低い方、うつ傾向の方及び放射線の影響に不安を持つ方がまだ一定数いたことから、2019(令和元)年度から2回目のフォローアップ調査を実施している。

対象者

2011(平成23)年度~2014(平成26)年度の調査に回答された方(流産、中絶、死産を除く)のうち、市町村への照会により母子ともに居住が確認された方。

調査方法・調査項目

自記式調査票(ハガキ)

- 母親のこころの健康

- 子育ての自信

- 放射線の影響で不安なこと

- 子どもの入院

- 子どものことで心配なこと